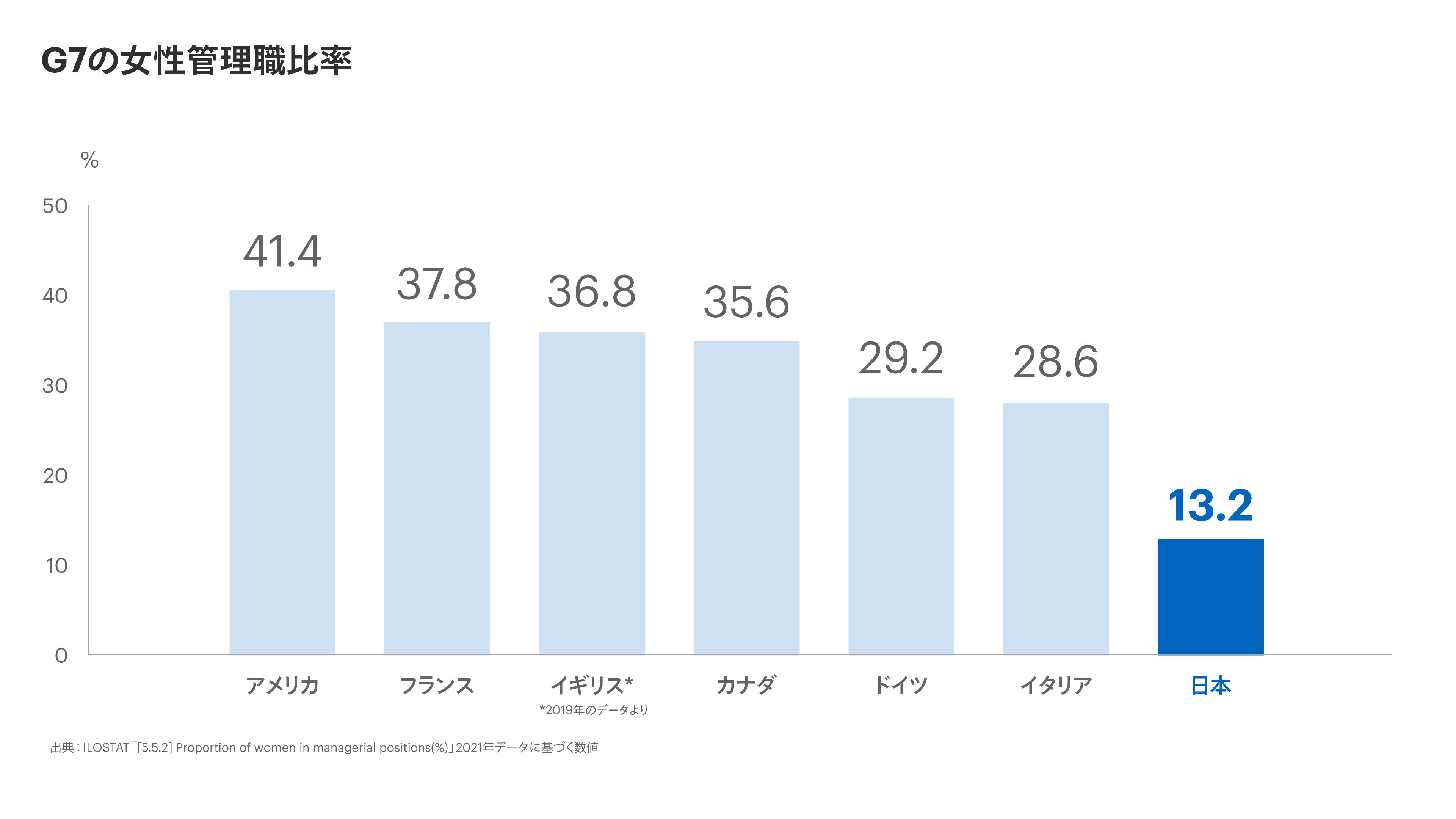

日本企業の管理職(課長相当職以上)に占める女性比率は15%にも満たず(注1)、世界平均の約30%と比べると際立って低い水準にあります。このような日本の状況の中で、創業以来、ジェンダーや学歴等に関わらず多様な人材を登用してきたリクルートでは、2006年からDEI専任部署を設置し働きやすく、働きがいのある環境づくりに着手した結果、2022年の女性課長比率は、2006年比で3倍に増加しました。このジェンダー平等への取り組みを現場で推進している組織リーダーたちに、組織に起きた変化や事業へのプラスの効果について聞きます。

(注1) 出典:ILOSTAT「[5.5.2] Proportion of women in managerial positions(%)」2021年データに基づく数値

ジェンダー平等が遅れる日本で世界水準を目指すリクルート

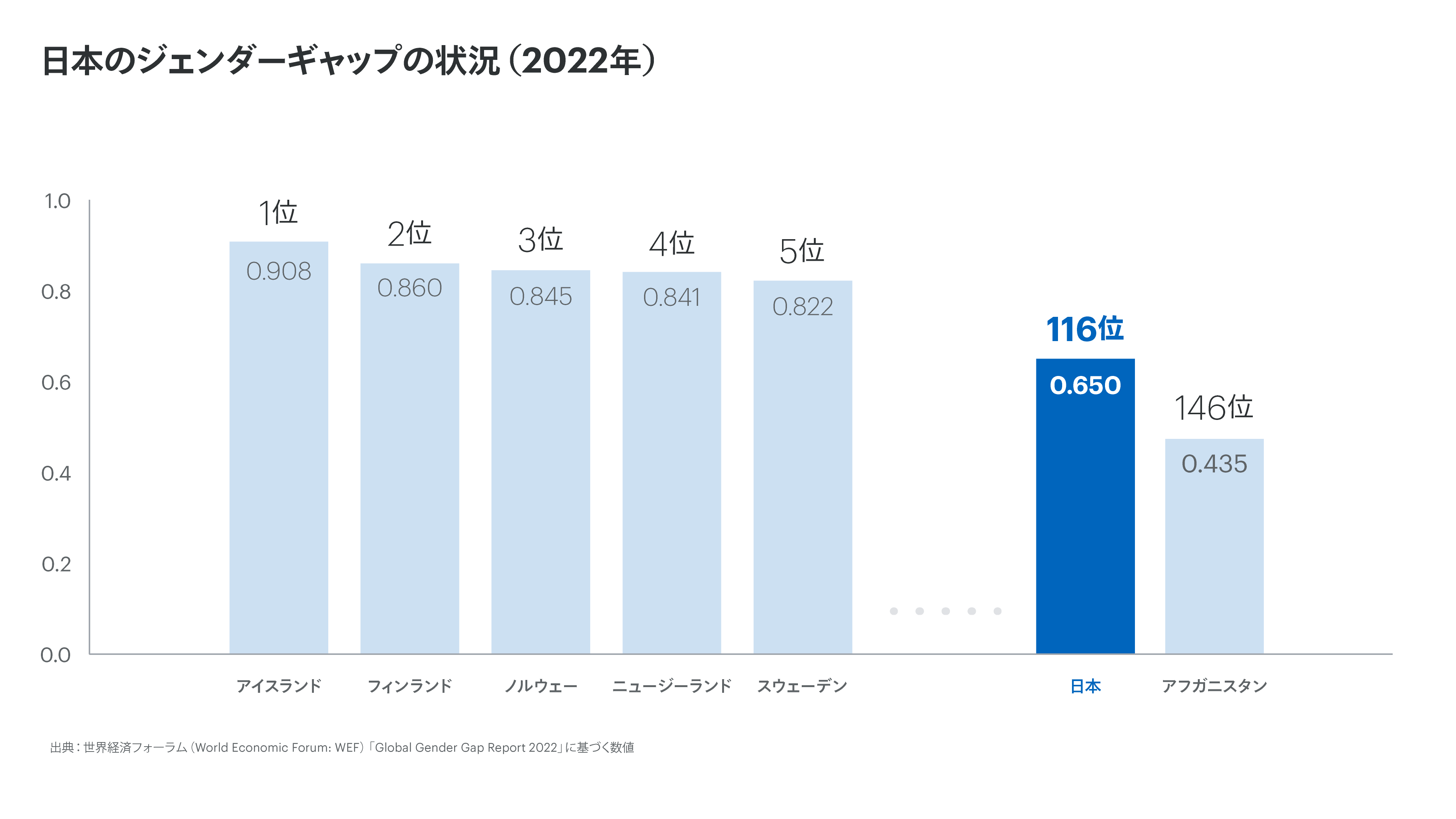

世界経済フォーラムが発表した2022年のジェンダー・ギャップ指数では、日本の総合順位は146か国中116位(注2) 、さらに女性管理職比率はG7の中で最下位(注3) でした。

(注2) 出典:世界経済フォーラム(World Economic Forum: WEF) 「Global Gender Gap Report 2022」に基づく数値

(注3) 出典:ILOSTAT「[5.5.2] Proportion of women in managerial positions(%)」2021年データに基づく数値

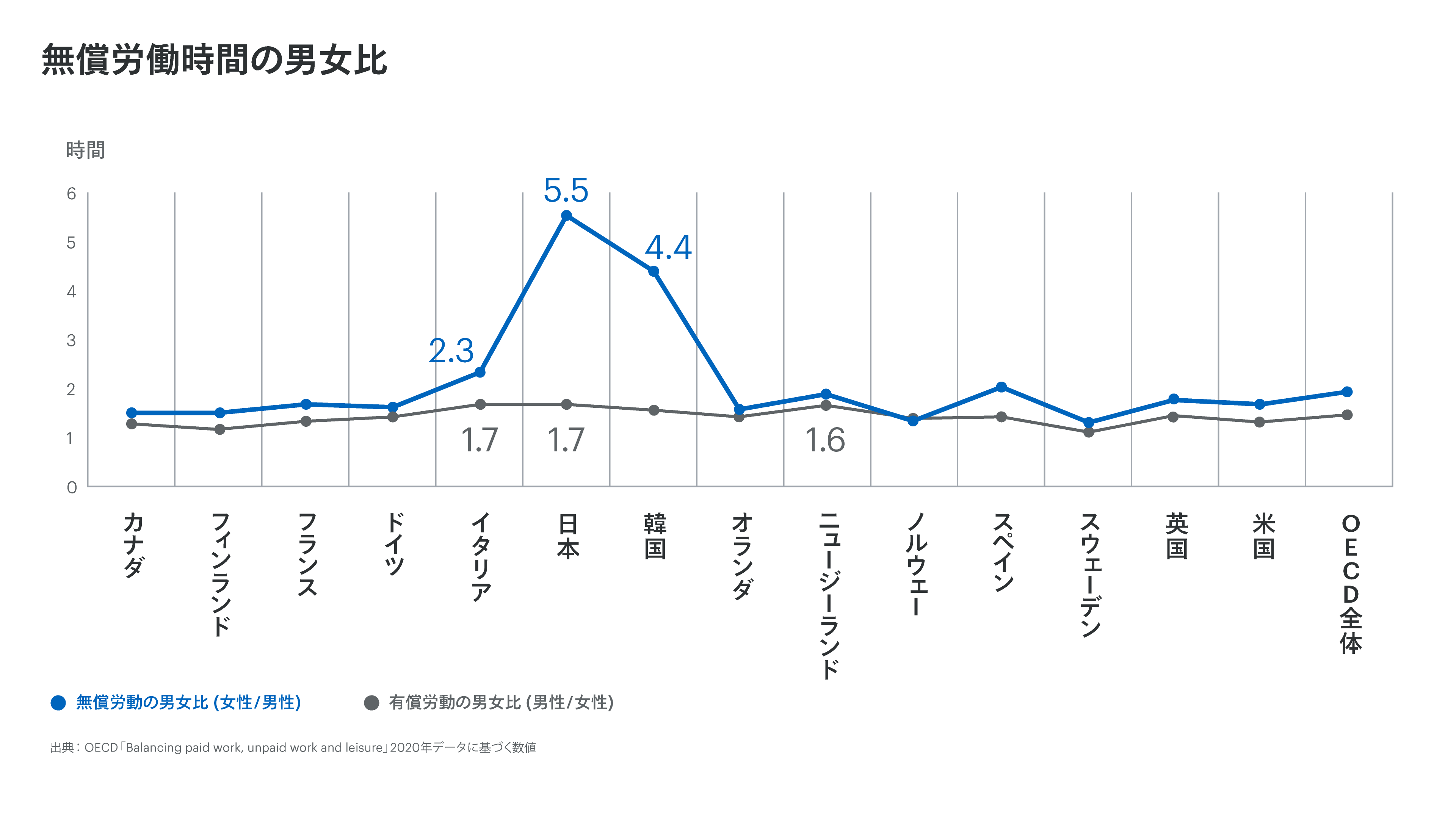

日本では性別による役割分担意識が根強く、他国に比べて無意識のジェンダーバイアスが依然として強いと言われています。実際に日本では、女性が男性の5.5倍もの時間を家事・育児・介護などの無償ケア労働に割いており(注4)、このギャップは先進諸国の中で最も大きいものです。

(注4) 出典: OECD「Balancing paid work, unpaid work and leisure」2020年データに基づく数値

リクルートグループは「2030年度までに、従業員から上級管理職までの全ての階層において、女性比率を約50%とする」という世界的に見てもチャレンジングなジェンダーパリティ目標を2021年に掲げました。これを受けて、日本を中心に事業を展開するリクルートでも、事業や機能部門ごとに3カ年計画を定め、具体的な取組みを進めています。この取り組みの中で見えてきた変化を、3つの事例を通してご紹介します。

多様なリーダーの任用が、戦略の実現力もリスク対応力も高める

リクルートでは、管理職におけるジェンダー平等をさらに進めるため、管理職要件の明文化に取り組んでいます。営業組織を率いる加藤剛史は、「組織長の階層が上がるほど女性の割合が減ってしまうというという事実を解決しなければならない」という課題感を持ち、管理職要件の明文化に取り組んだリーダーのひとりです。具体的には、これまでは暗黙知になっていた、管理職候補者を選ぶ議論の基準となる管理職に求める能力や行動を明文化しました。

リクルートでは、複数の組織がこの管理職要件の明文化を進め、導入した組織では、女性の課長職候補者が平均1.7倍に増えました。さらに、男性の課長職候補者も1.4倍に増え、ジェンダーに関わらず多様なリーダー�が生まれる兆しが出てきています。「これまでの成功体験に基づいて暗黙知として管理職に求めていた能力や働き方は、本当に必要なのか?を改めて対話を通じて自身に問い直すなかで、新たな気づきを得ることができ、私たちマネジメント層の意識も大きく変わりました」という加藤の言葉からも、この管理職要件の明文化によって、能力に基づく判断が徹底され、無意識のバイアスを外すことができるようなったことが分かります。加藤は「私の組織では、女性の管理職候補者は2倍に増えました」とその効果を強調します。

加藤 剛史(株式会社リクルート Division統括本部 HR本部 中途Division Division長)

さらに、多様な強みを持つリーダーが生まれることで、結果として、より戦略の実現性が高まると共に、予測が難しい時代におけるリスク対応の力も高まります。「同質性の高い組織は、大きな環境変化が起きたときに対応が遅れがちです。多様な人材がモザイクのように活躍していれば、大きな変化があっても、その変化に強みを発揮できる人が出てくる」と加藤は力強く語��ります。

多様なメンバーの「想像力」は、多様な顧客ニーズに応えるプロダクトを生む

SaaSソリューション「Air ビジネスツールズ」は、リクルートグループの3つの経営戦略の1つである”Help businesses work smarter” を象徴するサービスです。潜在顧客事業所数は453万(注5)。日本の様々な事業者の生産性向上を目指しています。当然、ユーザーの属性や嗜好、リテラシーのレベル、サービスを使用する場所やシーンなどは多岐にわたります。この多様なニーズに応えるためには、ジェンダーを問わず多様なメンバーが関わり、顧客ニーズを捉える「想像力」の幅を拡げることが重要だと、事業を担当する執行役員の牛田圭一は言います。「多様な意見が集まれば、結果として顧客に良いプロダクトを提供することができる。全ての場面を想定して大量のA/Bテスト(注6)をするよりも、よほど効率的」と、DEIが同事業にとって不可欠であると語っています。

(注5) 2022年6月末時点でマッチング&ソリューションSBUが日本国内で提供しているSaaSサービスの潜在顧客事業所数の当社推定。総務省・経済産業省「平成28年経済センサス-活動調査結果」及び中小企業基本法における中小企業者の定義等に基づく中小企業者の事業所数を潜在顧客事業所数としている。

(注6) 現在実施している(実施を予定している)仕様=Aパターンと、その仕様に変更を加えた仕様=Bパターンを用意し、どちらがよりユーザーの受容性が高くなるか検証する手法

牛田 圭一(株式会社リクルート 執行役員 プロダクト統括本部SaaS事業領域担当)

しかし、女性任用を進める中で、牛田が課題だと感じたこともありました。「女性はロールモデルが少ないが故に、数少ないリーダーを見て『自分はあんな風にはなれない』と思ってしまう。でも、その人と同じになる必要は全くないのです。女性のリーダーを増やすことで、多様な管理職像・役員像があってよい、ということに気づいてもらいたい。」

実際、「当人たちは、『(管理職にはなりたくないが)影響力のある仕事がしたい。人の役に立ちたい』と思っていて、その人がやりたいことは管理職になると更に実現しやすくなることもある。」牛田自身を含めたリーダーたちは、メンバーに対する「想像力」を働かせることも大切にし、問いかけを変えていると言います。「DEIやジェンダー平等を推進する上で大切なのは、自分とは異なる状況にある相手のことを『(自分は)わかっていない』と認識することではないかと思います。わからないからこそ、理解しようと努め、対話が生まれるのです。対話を繰り返しながらジェンダー平等に取り組み、良い意思決定をし�続けることが、顧客にも良い影響を与え、最終的に日本社会全体のジェンダー平等に繋がっていくと思っています」と牛田は語ります。

良いプロダクトを作って事業を成長させることがSTEMで活躍する女性を増やすことにつながる

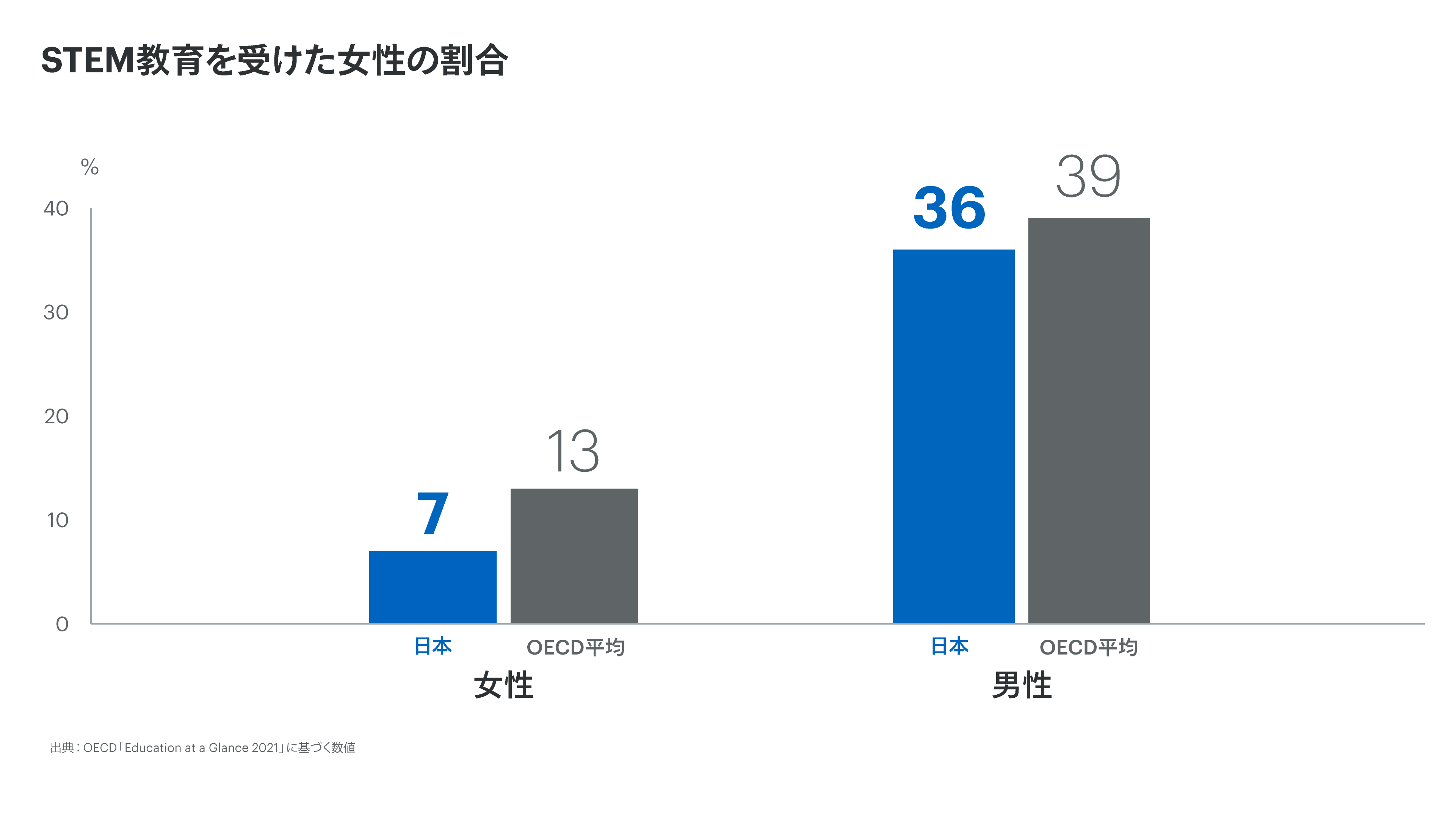

イノベーションにはテクノロジーが不可欠ですが、特に日本では、STEM教育(科学・技術・工学・数学)を受けた女性の割合が顕著に低く、結果として、エンジニアを目指す女性が少ない傾向があります。リクルートで、エンジニア組織の管理職として活躍中の李石映雪は、「エンジニアは、実はワークライフバランスが取りやすい仕事です。プロセスよりも成果物で評価される仕事で、個人の作業も比較的多く、フレキシブルな働き方が可能です。ライフステージに関わらず働きやすいので、女性が少ないことが不思議なくらいです」と、エンジニアという仕事と、女性の働き方へのニーズとのフィットを語ります。

一方で、日本では、STEM教育を受けた女性の比率は、G7平均の約半分。

李も「人口の半分は女性なのに、そのわずかしかSTEM領域に参入できていないのは、本当にもったいないことだと思います。本来であれば活躍しているはずの女性たちが作り出せたものが手に入らないのは、企業にとっても、社会にとっても、大きな損失です」と課題感を示します。

では、STEMで活躍する女性を増やすにはどうすればいいのか。李は「良いプロダクトを作って、事業自体を成長させることがポイントだと考えています。それによって新しいポストができれば、結果として女性の任用を増やすことにもつながる。さらにそこから実績が出れば、社会の見方も変えていくことができる。それが大切です」と言い、さらに「ジェンダーに関わらず、STEMをはじめそれぞれが関心を持つ領域で活躍することで、本来社会が持っている力をもっと発揮できると思っています」とその効果について語りました。

李 石映雪(株式会社リクルート プロダクト統括本部 住まいデータソリューション部長)

国際女性デー2023によせて:日本社会のジェンダー平等を一歩進める

ジェンダーギャップが大きい日本において、リクルートグループがめざすジェンダー平等目標の実現は簡単ではありませんが、試行錯誤をするプロセス自体にも、価値を見出しています。例えば、ジェンダー平等に向けた取組みは、結果的にジェンダーに関わらず多様な個性を活かすことにつながり、組織が変化する力を高めます。また、リクルートが見つけたノウハウをプロダクトやサービスを通じて社会に還元することができれば、日本社会の変革にも貢献することができると考えています。

リクルートグループは、ダイバーシティという言葉が一般化する前から、「価値の源泉は人」というバリューを大切にしてきました。私たちは、ジェンダー平等に向けた取り組みを機会にして、多様な個人のアイデアや情熱からイノベーションが生まれる持続的な社会の成長に貢献していきたいと考えています。

関連リンク

サス��テナビリティ:人材

加藤 剛史(かとう・たけし)

株式会社リクルート Division統括本部 HR本部 中途Division Division長

2006年リクルートに新卒入社。タウンワーク熊本、HR南九州、中途MS1部にて企業の採用力向上等に従事。2013年アントレユニット ユニット長に就任。リクルートキャリアの人事総務部部長、リクルートジョブズ執行役員を経て、現職

牛田 圭一(うしだ・けいいち)

株式会社リクルート 執行役員 プロダクト統括本部SaaS事業領域担当

大手水産会社を経て、2007年リクルートに入社。『じゃらんnet』『ホットペッパーグルメ』『ホットペッパービューティー』のプロダクトマネジャー、『ポンパレ』プロデューサー、『ポンパレモール』『リクルートカード』などの立ち上げを担当。2015年よりリクルートライフスタイル ネットビジネス本部 本部長を務め、2020年4月より現職で、「Air ビジネスツールズ」の責任者を務める

李 石映雪(り・せきえいせつ)

株式会社リクルート プロダクト統括本部 住まいデータソリューション部長

2013年リクルートに新卒入社。北京大学ではComputer Scienceを専攻。在学中、リクルートホールディングスが手がけるグローバル人材獲得プロジェクト『WORK IN JAPAN』を通じてリクルートに内定。現在はプログラミングやデータ解析のスペシャリストとして、不動産情報サイト『SUUMO』の開発・運営に携わる